淮海戏长期扎根于人民,具有丰富的地方特色,是当地人民文化生活中不可或缺的内容。接下来,让大家从艺术形式、歌唱曲调、服装道具和传统戏剧四个方面来了解它的艺术特点!

艺术形式:

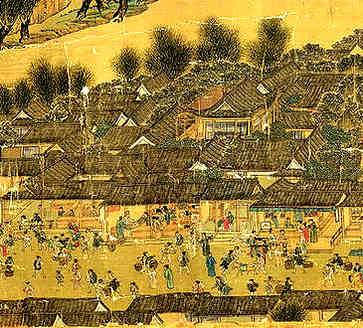

淮海戏长期扎根于人民群众中,既能适应舞台表演,又能在街头、乡村摆摊。

它的音乐演唱非常丰富,具有丰富的地方特色,受到人们的喜爱。城乡人民在旅行、工作和休息时哼唱淮海戏曲,已成为当地人民文化生活中不可或缺的内容。

它的表演艺术具有极其浓郁的地方气息和丰富的民间色彩,具有独特的艺术价值,如猪吊腰、鸡刨塘、野鸡滑、驴滚、狗拜年、龟爬、脚趾走、膝盖走、鬼拉、穿8字、短踏板等艺术表演形式,极其生动有趣。

淮海戏剧的制作和创作非常方便。它不受陈规老套和规章制度的限制。它创作了反映农村和现实生活主题的现代戏剧,服务于现实生活,广受群众欢迎。

唱腔曲调:

淮海戏的名字在发展中发生了几次变化,在说唱门头词时期被称为三调;后来被称为灵魂腔,也被称为肘鼓;形成戏曲后,也被称为戏剧,抗日时期被称为淮海戏剧;1954年,淮海戏剧参加了华东戏剧表演,由江苏省文化局命名为淮海戏剧。

淮海戏的唱腔一般是男女同弦异腔,男女主要曲调是东方调和好风景调。这种曲调,可塑性大,风格性强,各有功能,各各的行为。组腔时,好风景的调唱方式多种多样,可形成大小的歌唱段。数唱在东方调中间是自由的,可以改变各种感情,形成不同长度的完整唱段。其它辅助调有二泛子、色调、金风调等。它们各有个性,风格鲜明,表现出叙事、抒情、悲愤、欢乐等情感和情感。

服装道具:

淮海戏剧的生活形式在早期阶段相对简单,既没有多变的旋转灯光,也没有华丽的配套服装,更不用说音乐部门完整的乐队了。常见的是在地上放一张垫子作为舞台,一个长凳乐队坐着,观众围着。在表演中,一个人可以扮演几个角色;手巾、扇子作为道具,女人穿长裙,男人穿外套,自制胡子,这些都是演员的全部服装。乐队只有三根弦和锣。

中华人民共和国成立后,根据剧目需要,制作灯光、布景、道具,表演逐渐走上正轨。淮海戏有很多传统剧目,被称为32大本和64单出。如《樊梨花》、《皮秀英四告》、《大金手镯》等32本,《骂鸡》、《催租》等64本。现代戏剧包括《葵花路》、《孙明芝》、《月牙楼》等。

传统剧目:

淮海戏的传统剧目有32本,包括《樊梨花点兵》、《皮秀英四告》、《罗鞋记》、《金刀记》、《催租》、《骂鸡》等单出64部。先编的现代剧有《大后方》、《板凳》、《小头》、《春回粮仓》、《十里香》、《生死怨》等。

淮海歌唱明快豪爽,乡土气息浓厚,以板式歌唱为主,兼唱部分民间小调。男女同弦异腔,女腔〔好风光〕为了基本调,男腔以东方调为基本调。此外,还有:女腔二泛子、串十字、双起腔、彩腔、八句;男腔金风调、龙门调、小丑调、童子调等。

伴奏乐器主要是板三弦和淮海高胡。著名演员包括广发、刘长珍、陈玉梅、朱桂州、杨云发、杨秀英、范珍美、魏佳宁、徐亚玲等。

淮海戏名段推荐不同名家

淮海戏连云港淮海剧团的发展历程

淮海戏一步一步发展

淮海戏文化传承,淮海戏的传承与发展