柳琴戏清代中叶形成后,其来源是在滕州民间小调拉魂腔的基础上,在当地柳子戏的影响下发展起来的。那么,让大家来看看柳琴戏中的经典台柱戏。让大家来看看柳琴戏吧!

刘琴戏和琴书可能感兴趣吗?

柳琴戏

刘琴戏是汉族戏曲之一。流行民间小唱拉魂腔与肘鼓子相结合。在被称为刘琴戏之前,也被称为拉魂腔,通常被称为拉魂腔。1953年正式命名为刘琴戏。

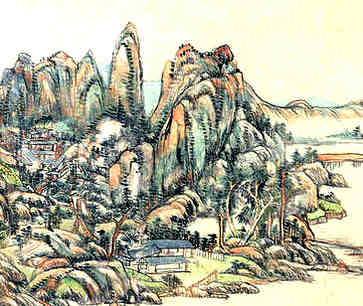

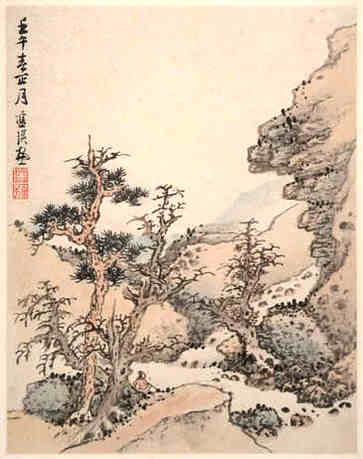

它形成于清代中叶以后,主要分布在山东、江苏、安徽和河南的边境地区。柳琴戏的来源是在滕州民间小调拉魂腔的基础上发展起来的。

台柱

根据1957年山东戏曲研究室的调查,刘琴戏有200多种传统剧目,包括小戏和大戏。大戏中有各行各业专工的所谓台柱戏,如《四平山》、《八盘山》、《花记》、《鱼篮记》;

二头的《点兵》、《观灯》、《书馆》、《四告》,即老康的《断双钉》、老阎的《小鳌山》、老邓的《英台劝婚》、老杨的《孟月红割股救母》、《雁门关》、《拦马》、《跑窑》;小生的《大小隔帘》、《白衬衫》、《刘贵臣算卦》;老生的《五王四相》戏。

中华人民共和国成立后,江苏柳琴剧团在徐州成立,山东省临沂柳琴剧团等演出团体在临沂成立。传统剧目有《喝面叶》、《小书房》、《张郎与丁香》等。现代剧《大燕与小燕》已经拍成电影。

柳琴戏的艺术特点和特点

推荐和介绍最具代表性的柳琴戏剧

柳琴戏简介结合拉魂腔和肘鼓子

文化遗产的现状和发展问题