正月十五是中国每年的重要节日元宵元宵节被称为南吃饺子和北吃元宵的习俗。二0二一年正月十五吃元宵有什么好意义?正月十五放灯笼的起源是什么?让大家一起去了解吧!

二0二一年正月十五元宵有什么寓意?

吃元宵节是一种古老的中国传统节日习俗,主要在元宵节吃,也有零食吃,一般有各种各样的馅料,包括豆沙馅最多,元宵节除了一般,还有酒小圆等种类。正月十五吃元宵,元宵作为食物,在中国历史悠久。当时明州(现为浙江省宁波市)兴起吃一种新奇的食物。这种食物最早被称为 浮元子后称元宵 ,商人也美其名元宝 。

元宵节是饺子,以糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、坚果、枣泥为馅料,用糯米粉包成圆形,可以是肉和蔬菜,味道不同。可以煮、油炸、蒸食品,有团聚的意义。陕西的饺子不是包的,而是在糯米粉里"滚"成,或煮司或油炸,热火,团圆。

正月十五放灯的起源

汉明帝永平时期,由于明帝提倡佛教,蔡英从印度获得佛教归来。他说,每年正月十五,印度摩饮陀国,僧侣们聚集在一起向佛舍致敬,这是参佛的好日子。为弘扬佛法,汉明帝命令正月十五夜在宫中和寺庙燃灯表佛。此后,元宵节放灯的习俗从原来只在宫廷里举行到民间。也就是说,每年正月十五,士人和普通人都要挂灯,城乡通宵灯火通明。

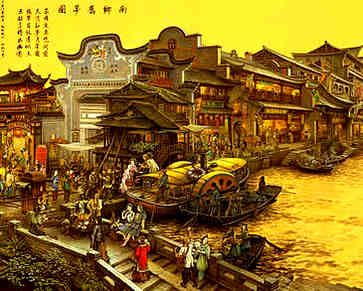

元宵节放灯的习俗在唐代发展成为前所未有的灯市。当时,北京长安是世界上人口百万的最大城市,社会富裕。在皇帝的个人倡导下,元宵节越来越豪华。中唐以后,已发展成为全民狂欢节。唐玄宗(公元685-762)开元盛世,长安灯市规模大,燃灯5万盏,花灯种类繁多。皇帝命令人们做一个巨大的灯楼,有20间,高150英尺,金光灿烂,非常壮观。宋代,元宵节在规模和灯光上都比唐代更精致,活动更民间,民族特色更强。元宵节以后会不断发展,灯节的时间也会越来越长。唐代的灯会是上元前后的一天,宋朝在十六后又加了两天,而明朝则从初八延长到十八。清朝满族入主中原,宫廷不再举办灯会,但民间灯会依然壮观。日期缩短到五天,一直持续到现在。灯光在中国台湾省民间有光明和添丁的意义,点燃灯光有照亮未来的意义。而且台语灯和丁谐音代表生男孩。所以过去元宵节女性会故意在灯下游走,希望钻灯脚生蛋(就是钻灯下游走,生男孩)。

元宵 冬至 春节 正月十五元宵有哪些好寓意 正月十五放花灯的起源