扬剧它以花鼓戏和香火戏为基础。此后,上海汉族戏曲之一吸收了扬州清曲和民间小调,历史悠久。新中国成立后,它被改名为扬剧。然后,有人问,为什么扬剧是最具影响力的地方戏剧。让大家看看。

可能感兴趣的独特轻柔细腻魅力的扬剧

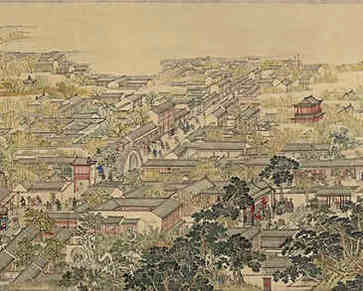

扬剧是起源于江苏扬州、成长于上海的汉族戏曲之一。它以古老的花鼓戏和香火戏为基础,吸收了扬州清曲和民歌的小调发展。原名淮扬文戏,20世纪30年代中期被称为淮扬戏。新中国成立后,它被改名为扬剧,主要流行于苏北、江南、上海和安徽。

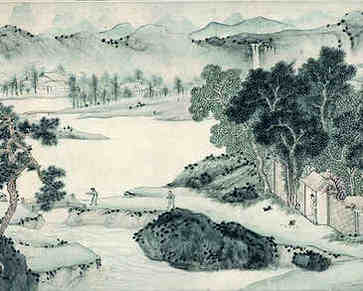

江南汉族戏曲之一。在扬州、镇江、台州、安徽、南京、上海等部分地区很受欢迎。由扬州花鼓戏和苏北香火戏吸收扬州清曲和民歌小调而成。

扬剧原本是歌舞的打对子,只有一小面(丑)和一包头(丹)两个脚色。后来发展成三包四面的群舞,穿插笑话打断。

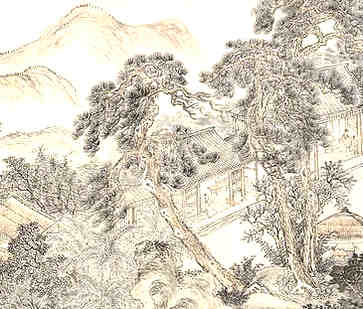

清康熙时期,民间有这样的花鼓表演。此后,内容不断丰富,开始演《补缸》、《小寡妇上坟》、《双怕老婆》等小戏。,并从徽班吸收了《踩鼓》、《借老婆》、《探亲》等剧目将《僧尼下山》、《活捉》等清曲搬上了舞台。

苏北香火戏原本是香火(男巫)在农村酬神赛会上扮演的戏。该剧来自长篇《神书》,包括《魏征斩龙》、《秦始皇赶山塞海》等关目。由于锣鼓伴奏,唱腔粗犷,俗称大开口。1957年发现乾隆甲辰年(1784)手抄本神书《张郎休妻》。1911年,扬州进入上海,改名为维扬班,著名演员有程俊玉、潘喜云等。1919年,小开口在杭州大世界演出,次年进入上海,改名为维扬文戏,著名演员有葛锦华、臧雪梅等。由于大开口和小开口的语言一致,在20世纪30年代初合并演出,主要是小开口,称为维扬戏,后来称为扬戏。

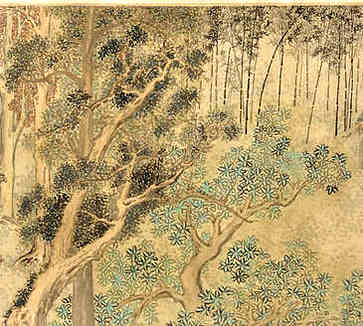

扬剧有100多种唱腔曲调,常用的有20多种,其中原属花鼓戏,大部分以戏名调名,如〔探亲调〕、〔补缸调〕等等;有扬州清曲曲牌〔梳妆台〕、〔满江红〕、〔剪靛花〕、〔银纽丝〕等等;同时也将多年不用的七字句、十字句改编成新歌。虽然扬剧的脚色行业有生、旦、净、丑的区别,但在歌唱上还是只分为男女。各行各业的表演艺术大多来自昆剧和京剧,但始终保持着花鼓戏的简约活泼特色和生活气息,尤其是丑脚。有300多部传统剧,绝大多数都是用幕表演出的传奇故事剧。中华人民共和国成立后,《红岩传书》、《上金山》、《恩仇记》、《百岩传书》、《上金山》、《恩仇记》、《百岁指挥官》(已拍成电影)、《夺印》、《黄浦江激流》等。

你知道中国饮食文化的意义吗?

苏州弹词流派唱腔介绍各有千秋特色

温州鼓词的现状:在生存中寻求发展壮大

鼓词文化名家之一:温州鼓词林秀珍简历