众所周知,每一部戏剧都有自己的特点和流派。你知道中国庐剧在庐剧文化中的流派吗?庐剧一般以爱情或公案为主题。它的歌唱表演既可以叙事,也可以抒情,表达复杂的情感。它的流派是什么?让大家和小编一起看看。

庐剧起源,没有历史资料可考。据老艺人介绍,《商报》以《盲艺人研究庐剧起源于霍山》为题,报道了近80岁的西路庐剧领军人物之一、盲艺人李儒瑶。20年前,他凭借明朝的《涂氏宗谱》和自己的现场演唱,征服了业内专家。该县拥有丰富的庐剧源头艺术土壤,决定采取一系列措施重振庐剧艺术,打造庐剧之乡。

据了解,为了重振庐剧艺术,全县决定编辑108部传统庐剧,组织创作一批适合快节奏现代生活的庐剧歌曲,供初学者学习唱歌,编写庐剧基础知识教材,作为全县中小学生的选修课。近日,我省农村文化建设专项资金100万元,县配套230万元,支持民间艺术协会,最终将庐剧班推广到全县各乡镇。还将录制一批正宗的西路庐剧经典剧目光盘,向社会公开发行。

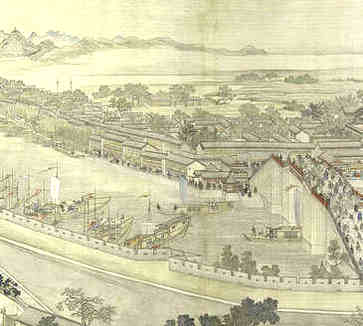

职业班社在太平天国时期流动表演。初期的庐剧是基于皖西大别山和淮河的山歌、门歌(门头词)和民间花篮舞、花鼓灯舞发展起来的三部小戏。演出剧《卖兰花》的唱腔,是淮河地区流行的花鼓灯调。《打桑》唱的是大别山流行的打花石调。当时的表演大多以唱一段舞的形式,比如围栏、绕门转子、一站式、剪子股、荷叶翻身等。,类似于淮河的鼓灯。

在发展过程中,庐剧受到了皖西北阜南、河南固始地区流行的嗨子戏的影响。后来,它吸收并融化了湖北花鼓戏和淮河地区端公(巫师)戏的一些戏剧和歌唱,使自己不断丰富,如端公调歌唱、休丁香、张相公嫁妆等戏剧来自端公戏。湖北花鼓戏《讨学钱》、《采茶》等戏。皖南花鼓戏《黄梅快板》(又称行路调)唱腔。

早期庐剧班社不到10人,只能在农村草台上表演。剧目有《点大麦》、《游春》、《洪武放马》、《雪梅教子》等生活剧和折子剧。辛亥革命前后,曾与徽戏合班演出,称四平带折班(四平指徽戏,折指庐剧)。20世纪30年代,部分班社进入芜湖、合肥等城市表演,与京剧合班,称为乱弹班。因此,徽剧和京剧也受到戏剧和表演的影响。

在过去,庐剧班社大多是半专业的(即农忙时种田,农闲时唱歌),长期流动于农村集市。表演一般不上舞台,只打地摊。一般演员缺乏技巧,只要有副好嗓子,就会有一些辙口,久而久之就形成了重唱不重做的倾向。剧目多以二小戏、三小戏为主。唱腔多为一唱众和,锣鼓伴奏,无丝弦,三五人凑一个团队即可表演,称为两打三唱。

演员有几个角色,轮流替换,还要打锣鼓。后来发展到三打七唱,七忙八不忙,还没有形成固定的角色体系。庐剧以前没有女艺人,大部分都是年轻温柔甜美的男生演的。到20世纪20年代末,庐剧班社开始进入城市,演出不断丰富,角色行业也相应增加,分为六行:花旦、小生、青衣、老旦、老生、小丑。

倒七戏兴旺发达时期,每一场演出都在各地,即吸收当地流行的戏曲或民间艺术来丰富自己。有的班社还断断续续地与徽班、京剧班合作,先由徽班、京剧班表演正戏,再表演庐剧小戏,这种做法叫四平带折班或乱弹班。与徽、京剧的合班表演,使倒七戏演员在唱、做、读的表演和锣鼓伴奏上有了新的不同演变。而更高水平的倒七戏班不断进城演出,由于要适应城市观众的欣赏习惯,艺术也发生了很大的变化。

流派

由于安徽地域不同,庐剧形成了上、中、下三路,即三个流派。以六安为中心,以六安为中心,音乐粗犷高亢,跌宕起伏,具有山区特色。以芜湖为中心的下路(东路)音乐清秀婉转,细腻平和,具有水乡特色。中路以合肥为中心,音乐具有上下两种特点。1955年3月,经安徽省委宣传部批准,正式将倒七戏改名为庐剧。

1957年,安徽省庐剧团赴京演出了传统剧目《休丁香》、《借罗衣》、《请学钱》,赢得了首都各界的好评。并受到毛、刘、周等中央领导的接待。

【结论】庐剧作为一种非物质文化遗产和古老的地方戏剧,深深扎根于人民群众,尤其是广大农村观众。如今,随着民间戏曲的逐渐衰落,他们对庐剧的热爱从未改变。因此,群众是歌剧繁荣的基础,庐剧的发展离不开人们生活的土壤。

维吾尔族有哪些风俗习惯?

满族人口多少,满族分布多少

戏曲大全:评剧唱腔发展历史简介

庐剧的杰出代表人物之一丁玉兰简介